Автор очерка и фото – полковник запаса Григорий ЗУЕВИЧ (г. Калининград)

«ПО ПЕРЕВАЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В честь юбилея Великой Победы прошла эстафета пограничных поколений «Калининиград – Майкоп – Уфа»

Пограничное братство, несмотря на тысячекилометровые расстояния, прочными нитями связывает членов Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) и объединения Союза пограничников-ветеранов Республики Башкортостан «Стражи границы».

ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО

И это не случайно. Многие уроженцы Башкирской АССР в советское время по комсомольским путевкам проходили действительную военную службу в пограничных отрядах на территории самого западного региона. И ныне, находясь в запасе или отставке, они не теряют связь с «родными» пограничными заставами и отрядами. Так, осенью прошлого года группа бывалых пограничников из г. Уфы приняла активное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 95-му пограничному Кёнигсбергскому орденов Ленина и Красной Звезды отряду. Гости посетили именную пограничную заставу своего земляка, Героя Советского Союза Василия Утина, которая дислоцируется в приграничном городе Багратионовске, сфотографировались на память у Боевого Знамени отряда в образовании музейного типа Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

В преддверии юбилея Великой Победы калининградскими и башкирскими ветеранами границы было принято совместное решение о проведении конно-пешей Эстафеты пограничных поколений по горным перевалам воинской славы Фиштавского массива Северо-Западного Кавказа. Таким способом было решено отдать дань памяти бойцам и командирам 23-го пограничного Краснознамённого полка и 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР (впоследствии – пограничный), остановивших в ожесточённых боях на высокогорных перевалах в 1942 году образцово подготовленные подразделения 97-й горно-стрелковой дивизии вермахта, рвавшихся к побережью Черного моря. Отметим, что в рядах вышеназванных полков плечом к плечу с представителями других национальностей СССР героически сражались призывники и добровольцы из автономной республики Башкирия.

В последующем 33-й пограничный ордена Красной Звезды полк войск НКВД СССР принимал активное участие в Восточно-Прусской операции Красной Армии и приказом Верховного Главнокомандующего от 17 мая 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при овладении городом-крепостью Кёнигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество» удостоен почётного наименования «Кёнигсбергский». На момент получения приказа об экстренной переброске на Дальний Восток – началась советско-японская война – 33-й погранполк участвовал в борьбе с националистическими формированиями в Литовской ССР. В Маньчжурии личный состав полка выполнял задачи по охране тыла 2-го Дальневосточного фронта, а позже был переформирован в 110-й пограничный Кёнигсбергский ордена Красной Звезды отряд войск НКВД СССР с переподчинением его Управлению пограничных войск НКВД Камчатского округа. 17 мая 2010 года отряд отметил 65-летие с момента присвоения ему почётного наименования «Кёнигсбергский». Ныне – Служба в г. Анадырь Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

23-й пограничный дважды Краснознамённый полк, переформированный после Победы в отряд, 15 октября 1945 года принял под охрану участок советско-польской границы в пределах Восточной Пруссии – Кёнигсбергской/Калининградской области. Ныне правопреемник легендарного погранотряда – Служба в г. Нестерове Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

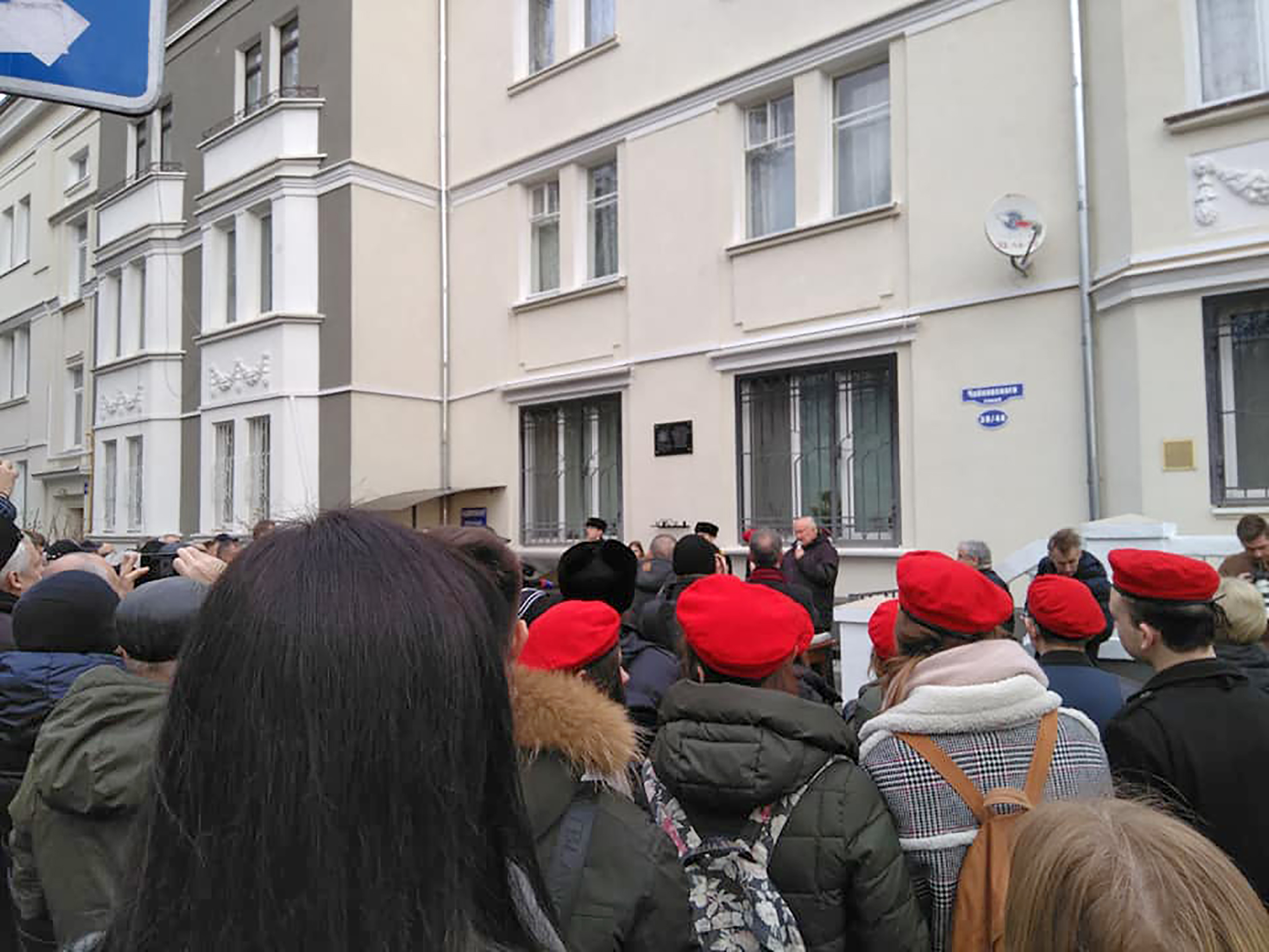

СТОЛИЦА АДЫГЕИ – МАЙКОП

К сожалению, из-за пандемии в патриотической акции приняло участие меньшее количество ветеранов и молодежи породнённых общественных организаций, чем планировалось изначально. Из Калининграда на Балтике в столицу Республики Адыгея – Майкоп, от которого начинается путь в горы, прибыла небольшая группа ветеранов границы без ребят из городского школьного класса пограничной направленности. Из столицы Республики Башкортостан только представители объединения Союза пограничников-ветеранов «Стражи границы» Валерий Петряков и Алмаз Юлбарисов. Съемочная группа телекомпании «БСТ» из Уфы взяла таймаут.

Место сбора в Майкопе было тоже не случайным. Наступление на Кавказ было частью плана «Барбаросса» фашистской Германии – врагу была нужна нефть Майкопа и Грозного для ведения современной войны. Весь 1942-й год и начало 1943 года город Майкоп не сходил с уст Гитлера и его военачальников. Немецко-фашистские подразделения 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» и танковой дивизии СС «Викинг» дважды проходили через столицу Адыгеи. В ней располагались штабы 49-го горнострелкового корпуса, полевой жандармерии группы армий «А», полевых войск СД, других воинских частей. Здесь базировался авиаполк «Адольф Гитлер» «Бриллиантовой дивизии» люфтваффе 4-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Рифтгофена, находился госпиталь, нацистами было создано два концентрационных лагеря. С передовыми подразделениями вермахта в город прибыла «нефтяная бригада» генерал-майора Хомбурга численностью в 15 тысяч человек, предназначавшаяся для скорейшего восстановления разрушенных нефтепромыслов.

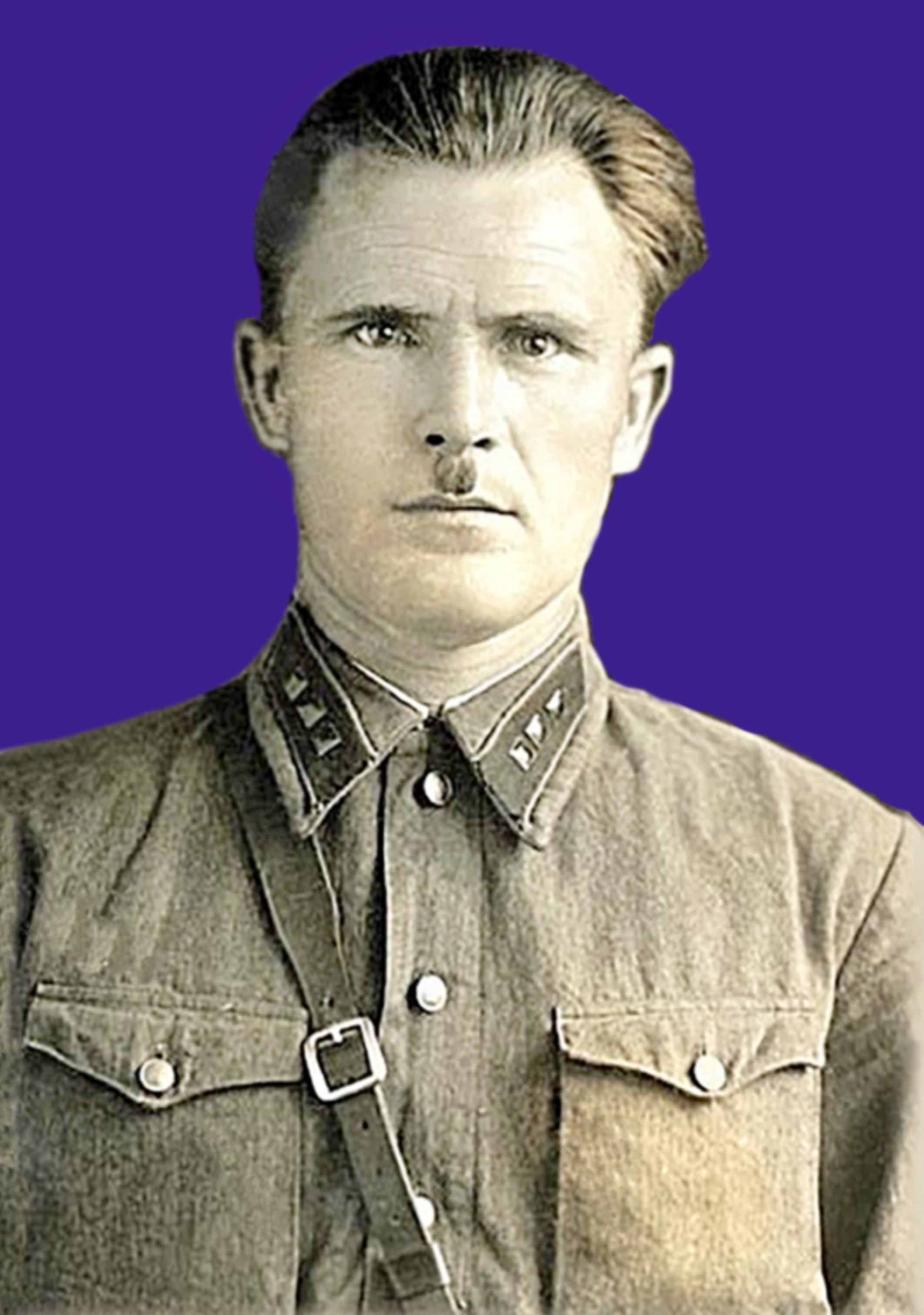

Майкоп был крепкий орешек, который при отходе немецко-фашистских войск с Западного Кавказа по зубам оказался воинам в зелёных фуражках. Подтверждением тому служит сводка Совинформбюро за 30 января 1943 года, в которой сообщалось: «Войска Закавказского фронта овладели городом Майкопом. Первыми в город вошли подразделения 23-го пограничного полка под командованием подполковника Казака». В боях за Майкоп ярко отличился 2-й батальон погранполка под командованием майора Николая Пискуна. Совершив 60-километровый переход, он неожиданно появился перед врагом и решительно ворвался в город, предотвратив взрыв электростанции и крупных промышленных объектов, захватив большое количество военной техники и имущества. За боевые отличия майор Н. Писун первым в пограничных войсках награжден полководческим орденом Суворова III степени.

Необходимо отметить, что посещаемые нами перевалы воинской славы находятся на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. Он является крупнейшей охраняемой территорией Кавказского перешейка и вторым по величине в Европе. Заповедник занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации, вплотную примыкает к государственной границе с Абхазией. Уникальное сочетание ландшафтов и климатических зон делает территорию заповедника идеальным местом для познавательного экологического туризма и активного отдыха в течение всего года. А пограничные знаки и флагштоки на перевалах напоминают о живых и погибших из поколения 40-х, которые в трудную для Родины годину в этих местах заслонили собою Кавказ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГОР

Преодолевая 80-километровый путь на легковых автомобилях на одну из самых высокогорных туристических баз нагорья «Лаго-Наки», откуда начнется наша конно-пешая Эстафета по горным перевалам, делаем первую остановку у воинского мемориала в поселке Каменномостский для возложения цветов. Здесь захоронены останки более 300 защитников Отечества – подпольщиков, партизан, воинов-пограничников.

Поражает красота здешних мест. На юго-западной окраине поселка находится Аминовское ущелье, которое тянется на 12 километров. Его глубина – до 100 метров. Здесь можно увидеть ряд водопадов, порогов и гротов. Но главной достопримечательностью являются загадочные пещеры Духан, Саксофон и Флейта.

По пути следования посещаем Большую Азишскую пещеру, которая состоит из объёмных разно ярусных галерей и больших залов, впечатляющих своей подземной красотой. Благодаря карстовому происхождению в пещере сохранилось множество натечных образований: причудливой формы сталактиты и сталагмиты, огромные сталагнатовые колонны, которые образовались миллионы лет назад. Посещение пещеры, оборудованной лестницами и переходами, оставляет неизгладимое впечатление, поскольку по своей красоте она не уступает самым известным природным подземельям Кавказа.

На Азишском перевале (1630 м над уровнем моря) у памятного пограничного знака нас с радушием встречают председатель пограничной ветеранской общественной организации «Лаго-Наки» Юрий Юженко, его заместитель Алексей Крупенин и наш бессменный гид, энтузиаст и поисковик Рафик Авджян. В прошлом году, накануне Дня памяти и скорби, по их инициативе и нашей поддержке сотрудники заповедника и рабочие туристических баз, ранее проходившие воинскую службу в пограничных органах ФСБ России, создали свой «пограничный Союз». Его основная задача – увековечивание памяти защитников перевалов Фиштавского массива Северо-Западного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Надеемся, что совместными усилиями наших общественных организаций пограничные столбы со временем будут установлены на Абадзешском, Фишт-Оштеновском, Армянском, Гузерипльском, Солдатском и Майкопском перевалах.

Неподалёку от турбазы «Лаго-Наки» немые свидетели военных лет: хорошо сохранившиеся выложенные из камня боевые ячейки, позиции минометной батареи, остатки блиндажей и наблюдательного пункта. С ними нас «знакомят» Юрий Евгеньевич и Алексей Юрьевич. Камни, земля и трава скрывают стреляные гильзы, осколки мин и снарядов, отдельные полуржавые или истлевшие предметы конского снаряжения и упряжи. Осматриваемая местность сливается с диким современным пейзажем: крутыми скалами, склонами хребта Азиш-Тау, пихтовым лесом.

НА ПЛАТО «ЛАГО-НАКИ»

Инструктор по конной подготовке Андрей Белозеров знакомит каждого из нашей группы с основными элементами конной подготовки – посадка всадника, способы, средства и приемы управления лошадью в различных условиях верховой езды, личной гигиены при обращении с конём, мерами безопасности. Преуспевают в этом представители из Башкортостана. Они уверенно держатся в седле на правильно подогнанных стременах, умело обращаются с мерином во время движения при помощи трензельных поводьев. Оказывается, лошади им знакомы с детства, их родители при ведении сельского хозяйства ни дня не обходились без четвероногих помощников.

Спешу заметить, что в прошлом году эти же самые лошади, ведомые А. Белозеровым, активно способствовали нашему участию в первой Калининградской Эстафете пограничных поколений по высокогорным перевалам. Спокойный темперамент и повышенная чувствительность копыт лошадей дала им возможность хорошо чувствовать извилистую горную тропу и как бы «видеть ногами». Благодаря этим качествам участники акции прошли на конях значительные расстояния по пересеченной местности, смело преодолевали всевозможные преграды и препятствия.

Ранним утром следуем к Абадзешскому перевалу. К сожалению, из-за почтенного возраста представители из Башкортостана не смогли пройти по всему маршруту. Передав мне, руководителю акции, мемориальные таблички к воинским обелискам от ветеранов республики, они вернулись на турбазу, а затем автотранспортом проследовали в аэропорт г. Краснодара. На их родине в пгт Бирск открывался памятный пограничный знак, и ветераны спешили на церемонию открытия, чтобы представить её участникам символ Эстафеты пограничных поколений: Калининград – Майкоп – Уфа.

Лето, самая благодатная пора в нагорье Лаго-Наки. Только на хребте Каменное море произрастает 405 видов растений, 124 из них – только в этих местах и больше нигде! И куда ни заглянешь, повсюду дикие дары леса – земляника, ежевика, малина. А цветов-то сколько!.. Пробираешься сквозь высокотравье и хмелеешь от медовея. Прямо в глаза смотрят мальвы, удивляются крокусы, любопытничают примулы. А повыше, на склоне, красуется роза горная – рододендрон. И все такие яркие, приветливые, добрые, ласковые… Только борщевик хмурится под зонтом: «Обойди стороной, обожгу ненароком!». И со всех сторон звучит разноголосая мелодия – пчёлы, шмели, стрекозы трудятся до темноты. А выше – отсвечивающие бронзой скалы и белоснежные шапки вершин…

Через несколько часов, останавливаемся у памятного обелиска, надпись на котором гласит: «Воинам 33-го погранполка, закрывшим грудью перевалы от фашистских захватчиков в августе 1942 года, от ВПЦ «Поиск» г. Майкоп. 15. VIII. 1999 г.». Рядом расположилась на отдых молодёжная группа туристов из г. Усть-Лабинска Краснодарского края. После приветствий и краткого знакомства Рафик Завенович проинформировал юношей и девушек о целях нашей патриотической акции и, достав из рюкзака фотографии военных лет, рассказал им о грозовых событиях, проходивших здесь летом 1942 года. Ребята не ожидали услышать таких подробностей, а фотосессия с дубликатом Боевого Знамени 23-го дважды Краснознамённого пограничного отряда усилила их яркие впечатления. Отрадно отметить, что желание сфотографироваться вместе с нами возле красного полотнища прославленной воинской части было у всех, кого мы встретили на нашем недельном маршруте.

ФИШТ-ОШТЕНОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Утром от егерского домика, где нас на ночь приютил сотрудник заповедника Илья Лукашев, с тяжёлыми рюкзаками медленно следуем к Фишт-Оштеновскому перевалу. Это один из самых крутых и опасных перевалов на всем плато, занесенный во вторую категорию сложности. Его высота 2229 м над уровнем моря. Обогнув горное озеро Псенодах, имеющее форму месяца, начали подъем под Красными скалами на седловину Пшеха-Су – Фишт. На коротком отрезке длиной менее 1 километра нам необходимо набрать более 400 метров высоты. Ключевой участок – движение по леднику и подъем по разрушенным скалам на западный гребень. Главная опасность – большие и малые трещины на леднике, однако в это время года они все открыты и обойти их несложно.

Безветрие, нещадно припекает июльское солнце. Солнцезащитный платок на голове и легкая рубашка на теле потемнели от обильного пота. Бегущая со склон гор ледниковая талая вода почти не утоляет жажду из-за отсутствия минеральных солей, коих достаточно в речной или озерной воде.

Шагая по узкой горной тропе, задаю себе вопрос:

– Так зачем же идут люди в горы? Что зовет и манит человека в царство голубого льда, неприступных скал, заоблачных вершин? Может быть, извечная тяга к высоте или стремление испытать свои силы в споре со стихией? А может, несказанная красота долин и задумчивых снежных великанов, яркий свет ближних звезд?.. Хорошо сказал об этом С. М. Киров: «…И вот мы стоим на вершине. Нет никакой возможности описать то величие, которое открывается отсюда. Хочется упасть на снег и целовать его от восторга, охватывающего тебя при виде этого грандиозного многообразия природы… Увидев раз эту картину, нельзя забыть её всю жизнь…».

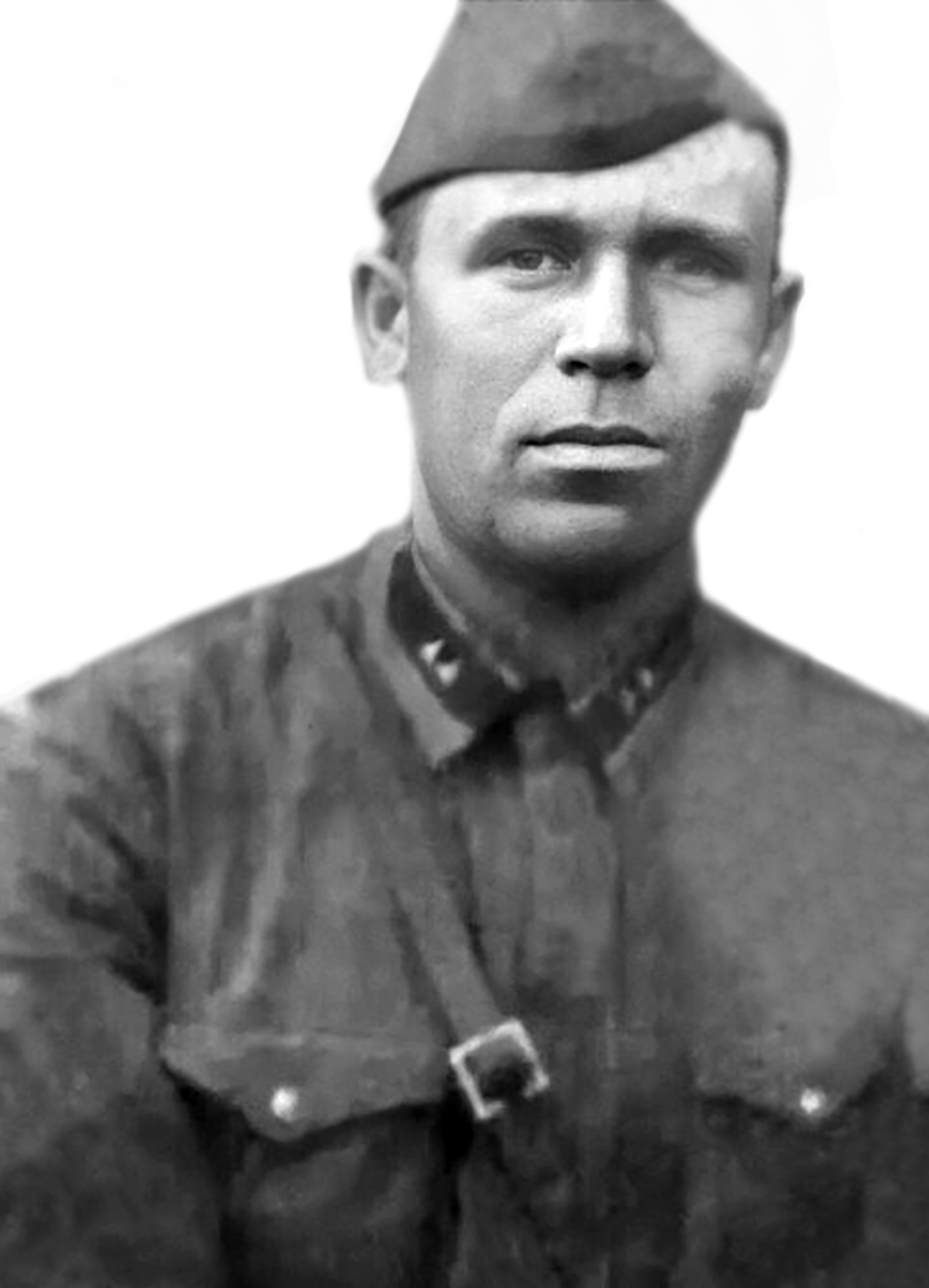

На седловине перевала памятный обелиск – стальная стела в виде кожуха от автомата ППШ, -установленный комсомольцами Майкопа 7 ноября 1977 года. Перед скальной грядой перевала героически погибли в бою 28 августа 1942 года военнослужащие 2-го батальона 23-го пограничного Краснознамённого полка войск НКВД СССР – начальник погранзаставы лейтенант Кирилл Спиридонюк, сержанты Александр Кузнецов и Борис Козырев, младший сержант Виталий Корешков, ефрейтор Василий Нефедов, красноармеец Анатолий Парфенов, снайперы Иван Зуев и Николай Овчаренко, пулеметчики Андрей Мороз и Сарьяр Гайсин, автоматчик Иван Савушкин. Их воинское захоронение до сих пор не найдено…

С трудом выровняв топором и камнями выпуклую поверхность стелы, с помощью дрели и шуруповёрта с аккумуляторными батареями, основательно крепим мемориальную табличку изготовленную ветеранами-пограничниками Республики Башкортостан. На этой вершине перевала погиб их земляк, уроженец д. Чураево Альшеевского района БАССР пулеметчик Гайсин Сарьяр Минигалиевич.

Здесь, в заоблачных высотах Западного Кавказа советские пограничники совершили коллективный подвиг. Во взаимодействии с подразделениями 20-й горно-стрелковой дивизии они в ходе ожесточенных боёв очистили плато Лаго-Наки от немецко-фашистских захватчиков. Угроза выхода врага через Белореченский перевал к Черному морю была ликвидирована.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 23-й пограничный Краснознаменный полк войск НКВД СССР за образцовое выполнение боевой задачи по овладению горными перевалами и освобождению района Лаго-Наки был награжден вторым орденом Красного Знамени.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ПЕРЕВАЛ

…От туристского приюта «Фишт» через два часа подходим к подножью Белореченского перевала. За него в августе 1942 года вели тяжелые бои воины 2-го батальона 23-го пограничного полка, трёх стрелковых батальонов 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР, 1-й и 2-й горнострелковых рот 379-го горнострелкового полка 20-й горнострелковой Кавказской дважды Краснознамённой дивизии при огневой поддержке батарей 61-го артиллерийского полка. Им противостояли специально обученные и вооруженные для ведения боёв в горах части немецкой горной дивизии «Эдельвейс». Её костяком были егерские батальоны, созданные в Вюртемберге, Баварии, Ганновере и Мекленбурге, личный состав которых набирался из горцев, охотников, егерей и альпинистов. Способность хорошо ориентироваться в горной местности, преодолевать скалы, ледники, бурные реки, выживать в сложных таежных условиях, передвигаться скрытно ночью делала их весьма опасным противником, а недооценка их роли всегда приводила к трагическим последствиям. К тому же в Адыгее их поддерживал коллаборационистский казачий полк им. Платова, сформированный из казаков Дона, Терека и Кубани.

В Красной Армии фактически горно-стрелковых войск не было, хотя некоторые дивизии и назывались горно-стрелковыми, но всё их отличие от обычной пехоты заключалось в том, что в их штате были вьючные животные. Советские пехотинцы не были подготовлены к боевым действиям в горах, не имели необходимого снаряжения и вооружения и альпийской подготовки.

На изгибе тропы к Малому Фиштинскому леднику, опускающемуся до отметки в 1980 м над уровнем моря, лично мне встретился большой белый гриб – шляпка бурая с каштановым оттенком. Представляю, как здесь осенью в окрестностях из грибного сословия играют грузди, важничают маслята, кокетничают сыроежки, мельтешат опята, пляшут оленьи рожки… А из-за пня выглядывает злой разбойник мухомор. Веселись, но остерегайся! И над всем этим мягкое солнечное сияние и застывшие, будто очарованные созданным ими же чудом, неповторимые горы…

На отдых и ночлег остановились в пастушьем балагане. В километре от нас, на вершине перевала, отчетливо виден флагшток с развивающимися флагами. Рядом с ним обелиск и пограничный металлический столб с символикой СССР. Его установку в трудных осенних условиях прошлого года произвела группа энтузиастов в составе Рафика Авджяна (Краснодарский край), Артура Алиева (Республика Адыгея) и Дениса Башмакова (Республика Башкортостан). Доставку пограничного знака на высокогорный перевал обеспечили вертолетом сотрудники компании ООО ПНЦ «Биосфера» г. Сочи.

Вынув из рюкзаков необходимый инструмент, с «башкирской» объемной мемориальной табличкой выдвигаемся к обелиску. Погода в горах меняется моментально. Тихий жаркий день сменил порывистый холодный ветер, вершины гор заволакивают облака. Явно к дождю. Спешим. И хотя нам на месте пришлось изрядно повозиться, чтобы памятная табличка из нержавеющей стали заняла достойное место на лицевой стороне воинского обелиска, однако с первыми капелями зарядившего дождя мы успеваем войти в теплый, освещённый светодиодной походной люстрой, балаган.

О НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯХ И ЛЮДЯХ

В период проведения конно-пешей Эстафеты её участниками также были пройдены Армянский, Гузерипльский, Солдатский и Майкопский перевалы воинской славы. На них были приведены в надлежащее состояние памятные знаки, заменены на флагштоках растрепанные горно-долинными ветрами флаги с российским триколором и пограничной символикой. Посильное участие в этом благородном деле приняли многие неравнодушные люди – сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова и Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, рабочие туристических баз и приютов, туристы.

Однако на нашем пути встречались и нелицеприятные поступки некоторых людей, родства не помнящих. Так, на Белореченском перевале в большой, венчающий обелиск пятиконечной звезде, мы заметили две пулевые пробоины и застрявшую в металле на выходе пулю. Чуть дальше, на другом памятном знаке – расстрелянные памятные плиты. На Майкопском перевале с флагштока весной были украдены тросовые растяжки с вбитыми полуметровыми металлическими клиньями в землю. Восполнив за свой счет недостающие элементы вертикальной конструкции, нам с приюта «Фишт» по горным тропам 11 часов пришлось нести их к месту установки. Ныне высокая мачта флагштока с ярко-красными полотнищами на Майкопском перевале служит надежным ориентиром для туристов – внуков и правнуков победителей, претворяющих в жизнь лозунг советских времен: «Никто не забыт, ничто не забыто».

В следующем году по перевалам воинской славы Северо-Западного Кавказа вновь пройдет Эстафета пограничных поколений. Приглашаем всех желающих принять участие в этой патриотической акции».